部員3名から這い上がった先生のタマゴたち。文教大、リーグ戦5部で復活のシーズンへ

スパイクもふくらはぎも、まだ真っ白だ。

今年の春にラグビーを始めたばかりの萩原拓武さんは文教大1年、高校時代は生物部。教職を見据えて入った大学で、楕円球のほうから呼ばれたような気がしている。

「まさか自分がやるとは思っていなくて。一緒にご飯を食べるのも楽しい先輩たちです」

埼玉県の越谷キャンパスには、人工芝のきれいなグラウンドが2面、広がっている。部員は選手15人にマネージャー6人。所属は関東大学リーグ戦5部だ。その時点で快挙だ。この秋、文教大は2019年シーズン以来の15人制大会に復活を遂げる。

一時期は、部員が3人にまで減った。コロナ感染症の影響は大きかった。新人勧誘どころか練習ができない日々が続いた。

このままでは、部が無くなってしまう。2021年度、関係する誰もが頭を抱えていた。

しかし、部はいま復活から上昇のプロセスに踏み出している。2022年には、まず5部セブンズの部(15人制にエントリーできない少部員チームが所属)に参加。2024年度の昨季には優勝。すぐさま、この春には8人の1年生をグラウンドに呼び込んで、15人制にエントリーを決めた。いわゆるスポーツ推薦はなし、ラグビー経験者さえ半数に届かないチームが力を見せている。

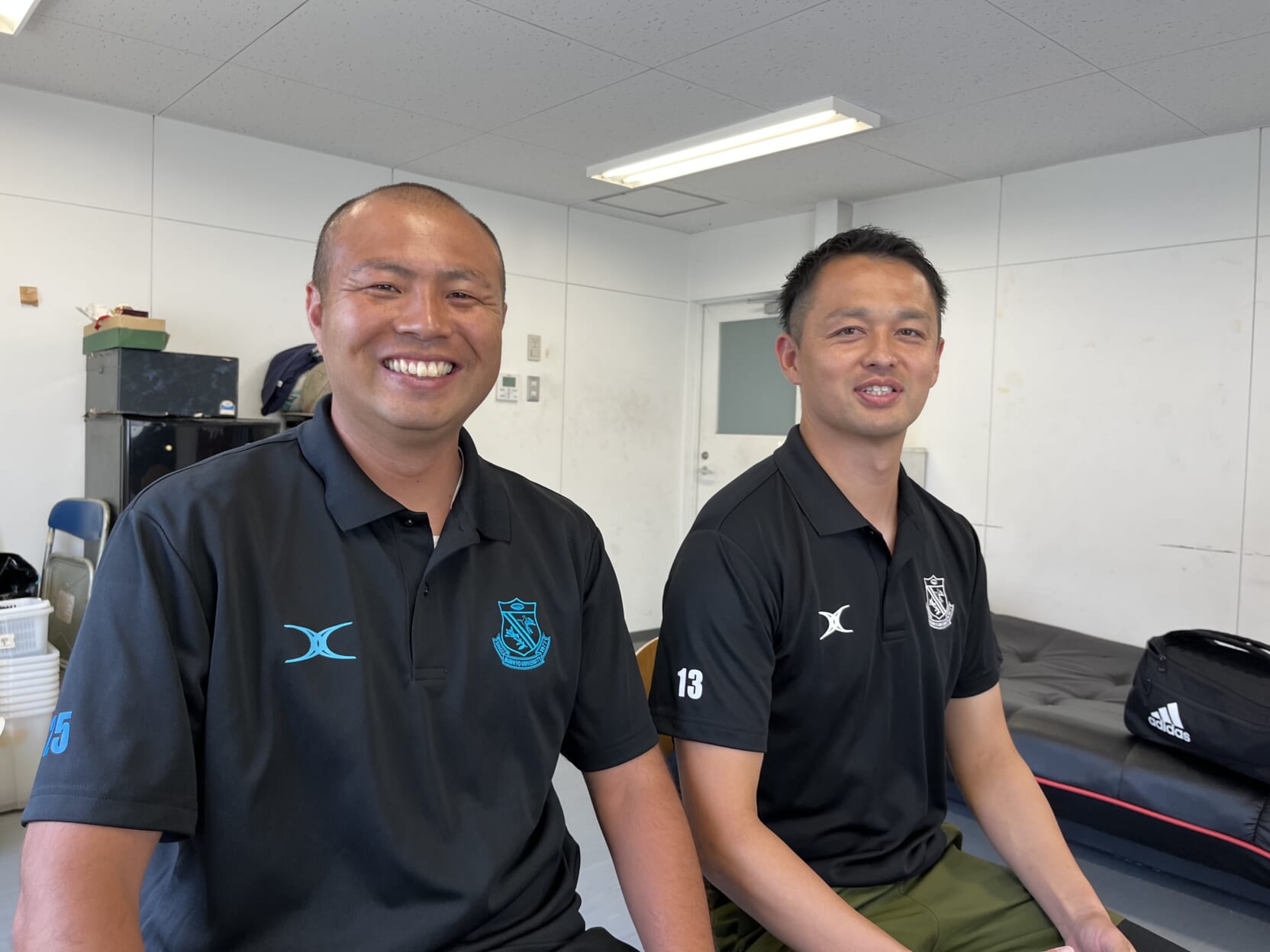

部の再興へ、大きな後押しとなったのは2023年、高校ラグビー指導者だったOBの合流だった。宇田尊聖監督は、高校教師として働きながら母校の指導にあたる。都内の私立校の監督を辞して、今は大学生と一緒にボールを追う。決して強豪ではなかったが、高校では部員を増やし、コーチとしてU18関東合同選抜に加わるなど、チーム運営と指導には豊富な経験を持つ。昨年のセブンズ優勝は就任2年目の成果だ。

今年13年目の監督としてGM的な役割を負うのは、宇田監督の同期OBでもある小林大介先生(二人とも役職は「監督」)。大学ではなく、お隣、群馬県の小学校教師だ。文教大卒業後、職を持ちつつすぐに指揮を執った。現役時代は主将も務めた人柄と献身で、母校の苦しい時期を乗り越え、今を支えている。

先代の鈴木祐司氏(日体大卒)から跡目を継いで10年目に、小林先生は同期の宇田監督に協力をあおぎ、部の立て直しを加速させた。

「優勝したセブンズの先発7人のうち、高校までのラグビー経験者は3人でした」(小林監督)

晴れて15人制に復帰する今年も、ラグビー経験の長い選手はメンバーの半数に満たない。チームの歴史を貫いて、いまの強みにつながっているのは彼らが持つ、伝える力だ。

文教大は、小中学校教諭を多く送り出す私立大学として知られる。越谷キャンパスでは学生の4割が「先生」になる。ラグビー部ではOBOGの8割ほどを教職員が占める土壌がある。

小林監督自身は、高校ラグビーの指導者志望だった。幼いころから地元・桐生ラグビースクール、桐生高校で楕円球に親しみ、鍛え、教員を見据えて文教大に進んだ。卒業後いったんは事務職に就くが、やがて「子どもたちと直接関われる仕事を」と、群馬県で小学校教諭となった。マネージャー3年・新發田花姫(しばた・はなび)さんは幼児教育を志す。小さい頃に出会った憧れの先生が今でも目標だ。前主将の4年生PR木下有之介は、小学校でつまづいた自分の気持ちを掬い上げてくれた先生に影響を受けた。それぞれに、「あの先生に会えたから」と思える師がいる。

教師以外の職も知る小林監督は、「仕事は、何でもたいへんです!」と実感を込めて言う。かつて休日は母校の指導にあたり、平日は学校事務職で3年を過ごした。勤めていた高校で横目に映るのはやんちゃな生徒たち。やり過ごせない自分に気が付いた。

「教員ではないので、生徒に指導はできない。すぐそばにいる子を放っておくのは、自分には難しかったです」

社会人4年目、結婚を期に地元で教職に転じた。そこで、楕円球に教わったことが今の自分を支えている、とあらためて感じるようになった。

「まずは身体的にタフなこと。場数を踏めます。そして、何か感じるところがあれば自分から動けること。これは後で思ったことですが、心も体も動かせるって、ラグビーで身に付いたものだと思うんです。かっこよく言えば、気づいて自ら動くこと。かつての上司に、教科に関係なく体育会出身の子は、やっぱり動けるよね、と言っていただいたことがありました。それはいま、後輩たちにも伝えるようにしています」

文教大では3年生が主将などの幹部を務め、選手を続ける4年生たちが教育実習などで抜ける面をサポートする。昨年、主将を務めてセブンズ優勝を果たした木下有之介(4年)は、茗溪学園高時代は全国大会でも活躍した選手だ。小学校教諭を目指して文教大を選んだ時、ラグビー部が存続の危機にあることは知らなかった。グラウンドに行くと同期はほぼいない。友人を必死に勧誘した。4人、5人と仲間は増えた。しかし、高校時代にトップレベルを知る選手として、当初はもどかしさを募らせていた。つい、厳しい言葉が口を突いた。

「今思えば当然。みんな高校時代はバスケ部、吹奏楽部、生物部、帰宅部…」(木下・前主将)

隣を見ると、同じメンバーが先輩たちとは楽しそうにプレーしていた。ショックだった。

「僕は、できてないことの指摘ばっかりしていました。先輩たちは、教えるのがうまい。自分もまず、どうしたら楽しさが伝わるかを考えるようになりました。ただ、それがまた難しい!」(木下・前主将)

2年後、木下が率いて優勝した文教大は見事なセブンズチームとなっていた。

前キャプテンは仲間が誇らしい。

「経験者じゃなくても、それぞれタレント(才能)があったんです。両翼に速いやつ。バスケ部と陸上部だった二人です。そこを生かすために、配置や戦い方を考えて」(木下・前主将)

2年時から加わった宇田監督は、ざっくりとした方針を示して揺らがない。ただ、その過程で生まれた部員の「やりたいこと」には背中を押してくれた。小林監督も、忙しい中グラウンドに入り、接点での身のこなしなどを一緒に動いて伝えてくれた。結果的に練習の強度は増した。

「強みを絞って試行錯誤しているから、試合中しんどい時間帯になっても思考がラクです。判断のための基準がある。この感じは、社会人になっても大事なんだろうなと思います」

飛び抜けた選手として苦しんだ下級生時代、リーダーとなってからはやりがいも自分の至らなさもたくさん感じてきた。越谷グラウンドで学んだ伝えることの大切さは、この仲間の出会いからファイナルのプレー中までを貫き将来につながっている。

「僕、こういうルールを覚えるのが、これからなんです」

白スパイク、白ふくらはぎの新人萩原君が先輩の密集戦をみつめている。

大丈夫。もしかすると、ずっと痛くて苦しくて、分からない。ただ背中には、それが気にならないくらい夢中になれる仲間が一緒だ。

2019年以来の15人制復活。気候も変わった。関東大学リーグ戦5部はきっと猛暑の開幕、文教大は9月14日に東京外語大と対戦する。