【長澤奏喜のRWCチャレンジ2023 #1】ウクライナ・ブチャで見た、『戦地の現在』と『ひとすじの楕円の光』

2019年のワールドカップ開催に向けてのチャレンジ時は、ラグビー登山家として活動した。

当時の長澤奏喜さんは、大会のトーナメントマークにインスピレーションを受けて冒険を始めた。

富士山と重なっている日の出のデザインが、まるでラグビーボールを山頂にトライしているように見えたという。

過去にラグビーワールドカップに出場した25か国に向かい、それぞれの最高峰に、ラグビーボールでトライするという世界初の冒険だった。

その人はいま、ウクライナにいる。今回は戦地を歩き、ゴールはパリ。ワールドカップに向けてふたたび冒険を始めている。

5月11日に日本を発った。

関空から北京経由でポーランドの首都ワルシャワに入り、同15日にウクライナの首都キーウへ。

5月16日と21日にブチャへ足を踏み入れた。

今回を初回に、パリまでの足跡、ご本人のリポートという形でお伝えしていきます。

◆きっかけ。

きっかけは、2022年3月3日にラグビーリパブリックに掲載された『【コラム】「戦争を止めさすにはどうしたらいいのか」。智慧を担う私たち(谷口誠)』でした。

今まさにウクライナで起こっている戦争に対して、一人のラグビーファンとしてどのような貢献が可能か考えていました。

その道標を与えられたような気さえしたことを覚えています。

僕は、先のRWC2019の冒険(ラグビーワールドカップ全25出場国の最高峰にトライ)の中で、世界中のラグビーが盛んな国を下から上まで見た数少ない人間です。

日本ラグビー界で脈々と受け継がれているスポーツ哲学書、『闘争の倫理』(大西鐵之祐)。その中に、「戦争をしないためにラグビーをするのだ」という金言がある。

こんな情勢だからこそ、その言葉を世界に提唱すべきであると考えました。先のコラムと同じ思いをもともと持っていました。

当初は戦時下のウクライナへ行くことを躊躇していました。

しかし、ラグビーのウクライナ代表元主将、連盟会長も務めたオレクシ・チブコ氏がブチャで亡くなったことを知って思いました。

ウクライナのラグビーが、この戦争の中でどのような役割を果たしているのかを知るべきだ、と。

また戦時下でも、ラグビーを通して伝えられるメッセージがあるのではないか、とも思いました。

ウクライナを訪れることに決めました。

◆ブチャへ。

首都キーウ近郊にあるブチャ。

同地での虐殺は、2022年のロシアのウクライナ侵攻初期の3月、ロシア軍が民間人に対しておこなったとされる虐殺事件です。

この事件は現在、国際機関による捜査と追訴がおこなわれています。

東部で激しい戦闘が続くいま。首都キーウとその近郊では軍服を着た人々を多く見かけますが、観光客も存在し、少しずつ活気を取り戻しているような状況です。

宿のスタッフから話を聞き、地下鉄とローカルバスを使いながら、私は目的地であるブチャに向かいました。

ネットで「ブチャ」に関する情報を調べると、目を覆いたくなるようなニュースや写真が散見されます。

しかし、事件から1年ほど経った現在では、破壊された建物の隣に大型スーパーや道路が建設されるなど、少しずつではありますが、首都圏近郊の復興は進んでいます。

まだまだ多くの戦争の痕跡が残っています。

その一方で、家族が健やかに時間を過ごしている光景を目にすることができるのです。

悲劇が起きた場所のすぐ側の学校のグラウンドで遊んでいる少年を見つけました。

写真を撮らせてもらおうとすると、彼は僕が手にしているラグビーボールを指さしました。

「これは何?」

決してラグビーが盛んとは言えないウクライナ。彼はボールを手にすると、アメリカンフットのものだと勘違いし、キャッチボールが始まりました。

これはラグビーボール。こうやってやるんだ。

拙い英語とウクライナ語で説明しました。

私がこのラグビーボールをフランスまで歩いて持って行くと言うと、少年は興奮しました。

少女たちも集まってきました。

学校の先生が到着するまでの短い時間でしたが、ブチャでラグビーの体験会を実施することになりました。

決して大きくないブチャの街で、子どもたちが言葉では表現できないほど大変な経験をしているのは想像に難くありません。

ラグビーは単なるスポーツかもしれません。

しかし、ラグビーを通して得られるものは数多く存在し、この戦いが終わった後にきっと復興の糧となり得るものが数多くあるはず。

体験会の間、そんな思いでした。

一時的でも、子どもたちに笑顔を届けることができて良かった。

◆日本だからこそできる、ラグビーでの貢献を。

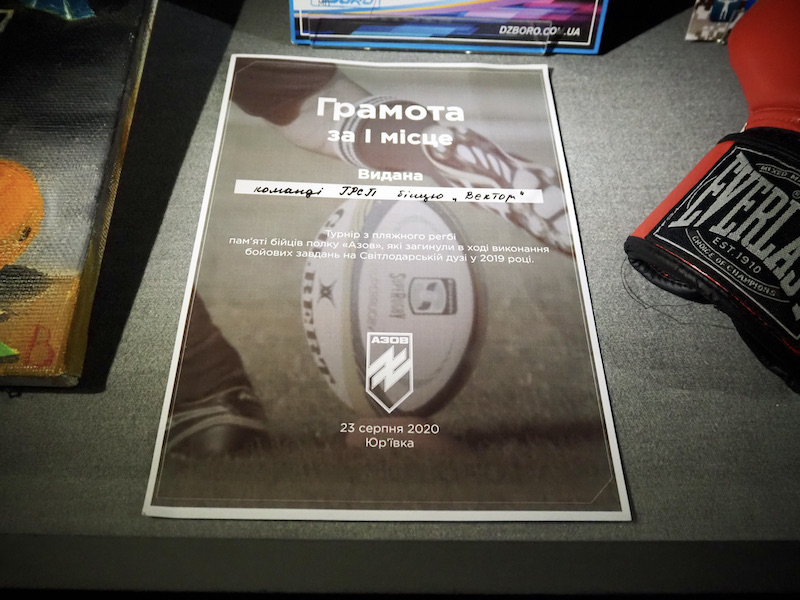

国立ウクライナ歴史博物館の中には、今回の戦争で亡くなった兵士の写真と彼らの生前を語る遺物が置かれています。その中にはラグビーボールの写真を飾っている方も。

戦争は現代も存在し、故・大西先生が描いていた未来とは異なる状況です。

しかしそんな時代だからこそ、ラグビーとその精神を日本国内だけでなく、他国にも伝えることが重要だと感じています。

『闘争の倫理』があるこの国には、できることがもっとあるのではないでしょうか。

この冒険は、まだ始まったばかりです。

活動を通じて、ラグビーの新しい領域を獲得することに確かな手応えを感じています。