【コラム】過去と現在の繋がり。

過去と現在との繋がりを感じているようだ。

日本代表として出た4度のワールドカップのうち2大会で主将だった35歳のリーチ マイケルは、少年期から現所属先の東芝ブレイブルーパス東京に縁があった。

2004年春にニュージーランドの地元クライストチャーチに遠征に来ていた日本A代表は、ヘッドコーチに薫田真広、主将に立川剛士を据えていた。どちらもブレイブルーパスの名選手で、特に薫田は現在ゼネラルマネージャーを務める。その日本A代表のキャンプ地は、ちょうどマイケル少年が通っていたセントビーズカレッジだった。

「試合もあって、僕、ボールボーイをやってたんです」

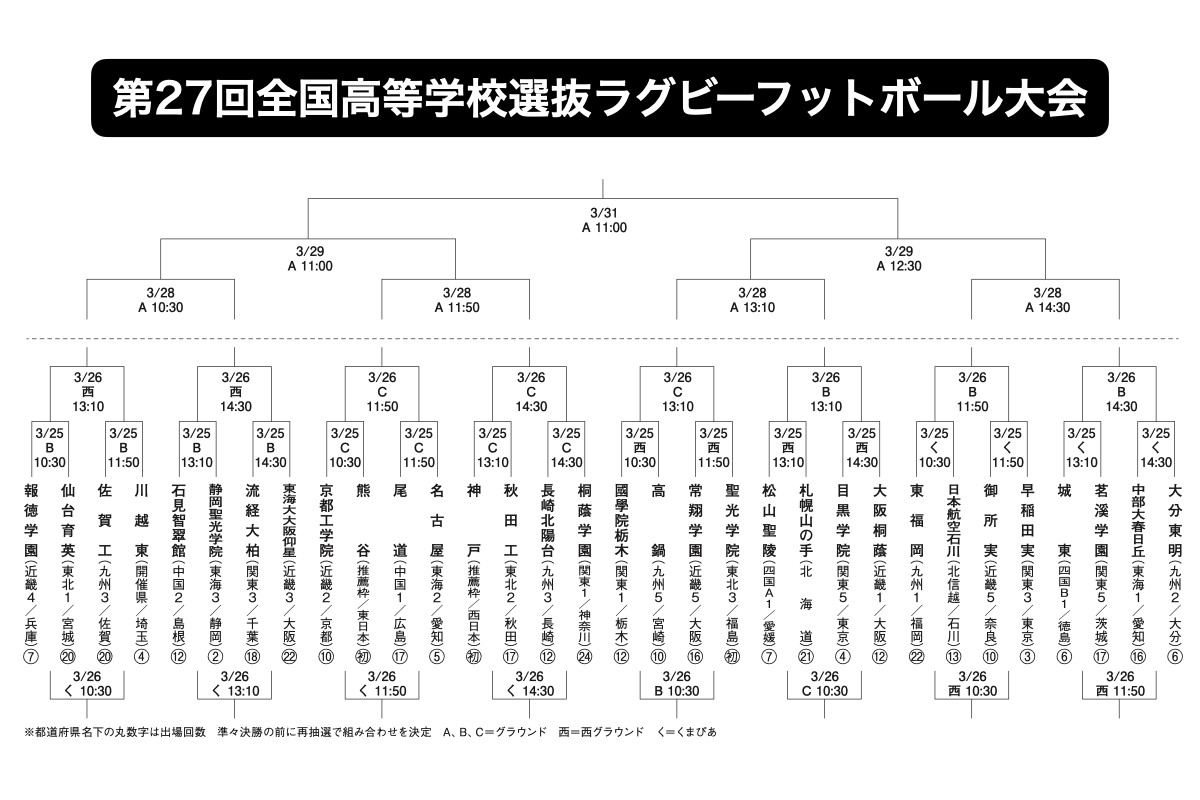

それからほどなくして、札幌山の手高の門を叩いた。

幼馴染のイーリ ニコラス(現三菱重工相模原ダイナボアーズ アシスタントコーチ)を介し、15歳での来日。北海道で日本トップレベルの公式戦を初観戦するが、そのカードは「東芝対トヨタ」だった。

会場では、ある役目があった。

「砂です」

ゴールキック時のボールを支えるキックティーの代用品として、バケツのなかで砂と水を配合する仕事だ。

やがてこの国で「体育の先生」になろうと思ったリーチは、教員免許を取得できる東海大へ進んだ。改めて東芝と接点を持つのは、2年生になった08年のこと。薫田の率いていた20歳以下日本代表で、船頭役となったのだ。

「直接、誘われていないのに、周りに『どうせ東芝に行くんだろう』と言われていました」

その年のうちに日本代表となれば、東芝所属の大野均に声をかけられるようになった。遠征先の飲食店に出かけた。

これはリクルートではなく、あくまでサントリーやトヨタなどの先輩を交えて親睦を深めるのが目的だったが、どういうわけか、事前に東芝の関係者から「領収書をもらっておいて」と告げられていたような。まぁ、とにかく、いい時代を過ごした。

ブレイブルーパスへ11年に入ってから、ずっと看板選手だ。

リーグワン発足を機にクラブが法人化して3シーズン目となったいま、就任5年目で元ニュージーランド代表主将のトッド・ブラックアダーヘッドコーチから主将を託される。10年ぶりに重責を担う。

2月24日の第7節で怪我を負うまでは、ブラックアダー曰く「時には私たちにチャレンジすることも厭わない」。試合本番でフルに出力すべく、練習の強度やメニューを微修正するよう提案した。

前主将の小川高廣が発するジョークに倣えば、「真面目なことを言っているのに、なぜか笑いが起きることもある」。組織運営の本質を看破し、普段の態度から「マイケルに言われるならちゃんとしないと」と思わせ、かつ、ほどよく大らかなのだ。

怖さとは無縁なのに緊張感を醸している、とも表せる。

「きょうは、東芝の企画ですか?」

リーチがこう切り出したのは4月9日だ。25日に発売する『ラグビーマガジン6月号』で、15年ぶりに開幕8連勝のブレイブルーパスが特集される見込みであるのを確認。まずは、力を発揮しているチームメイトやコーチを賞賛した。その流れで、「ボールボーイ」や「領収書」のエピソードまで明かしてくれた。

取材の場所は、東芝の府中事業所内にあるクラブハウス2階の応接室だ。ここではリーチの話題にあがった大野が、現役の頃によく昼寝をしていた。

ちょうどリーチが座っていたソファではなく、そのふもと、つまりは地べたに横たわっていた。本人は気を遣っていた。

「ソファで寝るのは偉そうかなって」

ブレイブルーパスで過去と現在との繋がりを感じているようなのは、その大野も然りだった。

トップリーグ最終年度の2020年度、チーム主催のミーティングに出席した時のこと。ここではスタッフと選手が3~4名の組にわかれ、活動の大義について語った。

ちょうど引退したてだった大野は、入団したばかりの佐々木剛、伊藤鐘平と同じグループだった。それぞれ大東大、京産大で主将を務めていて、伊藤はワールドカップイングランド大会(後述)の日本代表で一緒だった伊藤鐘史の弟だった。

「ブレイブルーパスのいいところはどこだと思う?」

そう問うた先輩は、後輩の答えに感銘を受けた。

「先輩たちが持っている知識を教えてくれて嬉しい。ブレイブルーパスに入れてよかったです」

福島県郡山市にある日大工学部キャンパスで楕円球と出会った大野は、少人数の部活で先輩が抜けるポジションを転々。人づてに当時のコーチだった薫田を紹介され、ブレイブルーパスと繋がった。

府中でのトレーニングへ体験参加すると、すぐに肩を痛めた。脱臼骨折という診断とともに、01年度の内定を得た。折しもタイトルから遠ざかっていたなか、やがて主将となる冨岡鉄平、いつかのリーチも間近で見たであろう立川らが積極的に居残り練習に混ぜてくれた。レベルの高い選手たちがかくも頑張っているのだから、無印の自分はもっと努力せねばと奮起した。

必死に学ぶ青春を過ごしたから、かつての記憶が時空を超えて蘇ったのである。

「無名の大学から勝てない時期に入ったのですが、先輩たちが若手に気を遣って自主練に誘ってくれた。若い2人に聞くと、それが変わらずにあった。あぁ、20年経っても変わっていないんだなと」

翌21年に天理大からやってきた小鍜治悠太は、在学中にブレイブルーパスへ訪問。当時の湯原祐希アシスタントコーチに、担当のスクラムで効果的な肩の使い方をはじめ詳細なスキルを伝授された。

やがて湯原は帰らぬ人となったが、大学4年だった小鍜治は奈良から車を飛ばして湯原の葬儀へ参列。ちょうど新型コロナウイルスが流行っていたため、公共交通機関を使わず上京した。

「…そういう積み重ねが、実を結んだと感じますね」

そう述べる大野は、下積み期間を経て主力となった04~06年度に国内タイトルを総なめ。日本代表としては国内最多キャップ保持者となり、計3度のワールドカップに出た。

なかでも主将となったリーチと臨んだ15年のイングランド大会では、歴史的3勝を挙げた。初戦で南アフリカ代表を下した夕刻には、静かにピッチサイドに立って指で目を覆った。

晩年は膝の痛み、何よりブレイブルーパスの不振にも直面した。親会社の不適切会計問題が報じられた15年度以降は、新人獲得に苦労するようになった。

佐々木と伊藤たちがラブコールに応じる前の数年は、とりわけ難儀した。いったんメディアで東芝に行くと伝えた選手が、突如として別な企業を選ぶこともあった。

その雌伏の期間さえも、大野は、肯定的に捉える。

「(採用の難しさは)しょうがないなと感じていました。ただ、こういう時期だから勝てなくて当たり前と思っている選手はひとりもいなかった」

鹿児島大出身で17年度に仲間となった中尾隼太は、22年に日本代表デビューを飾る。苦しい時期も、骨太な青年が群れを成す文化は変わらなかったわけだ。

加えて19年発足のブラックアダー体制が段階的にプレースタイルを涵養させたこと、伊藤、佐々木、小鍛冶をはじめとした20年以降組がコーチングと溶け合い台頭してきたこと、今季からリッチー・モウンガとシャノン・フリゼルという2人のニュージーランド代表経験者がやってきたことなど、様々な事象が積み重なって昨今の好調がある。

組織は生き物で、映える組織には泥臭くも美しい物語がある。

裏を返せば、一見、下位に甘んじる組織も、苦境にあえぐ現在を未来に向けた肥やしと捉えているかもしれない。グレン・ディレーニーヘッドコーチの猛練習とジョー・マドックアシスタントコーチ(ブラックアダー体制初期のブレイブルーパスを支えた!)のスキルセッションで鍛える三菱重工相模原ダイナボアーズは、その好例か。

また最近のブレイブルーパスが最高潮に近づいているのは、以前のブレイブルーパスがいずれ最高潮を迎えるべく爪を研いでいたからなのも明らかだ。

現在進行中のリーグワンを含むすべてのコンペティションには、それぞれのクラブの指導体制の定着度合い、世代交代のプロセスから数年後の順位を占うという味わい方がある。それは大物加入のニュースに一喜一憂するより、いっそう味わい深いだろう。

レギュラーシーズンの試合があったある日、大野は同じ年代を戦ったOBの廣瀬俊朗氏と会って後進の活躍ぶりに触れた。勢いよく攻めまくるフィフティーンの体力、技術の凄みを受け、笑いながら「いまの時代だったら、俺ら、試合に出られないね」と結論付けた。