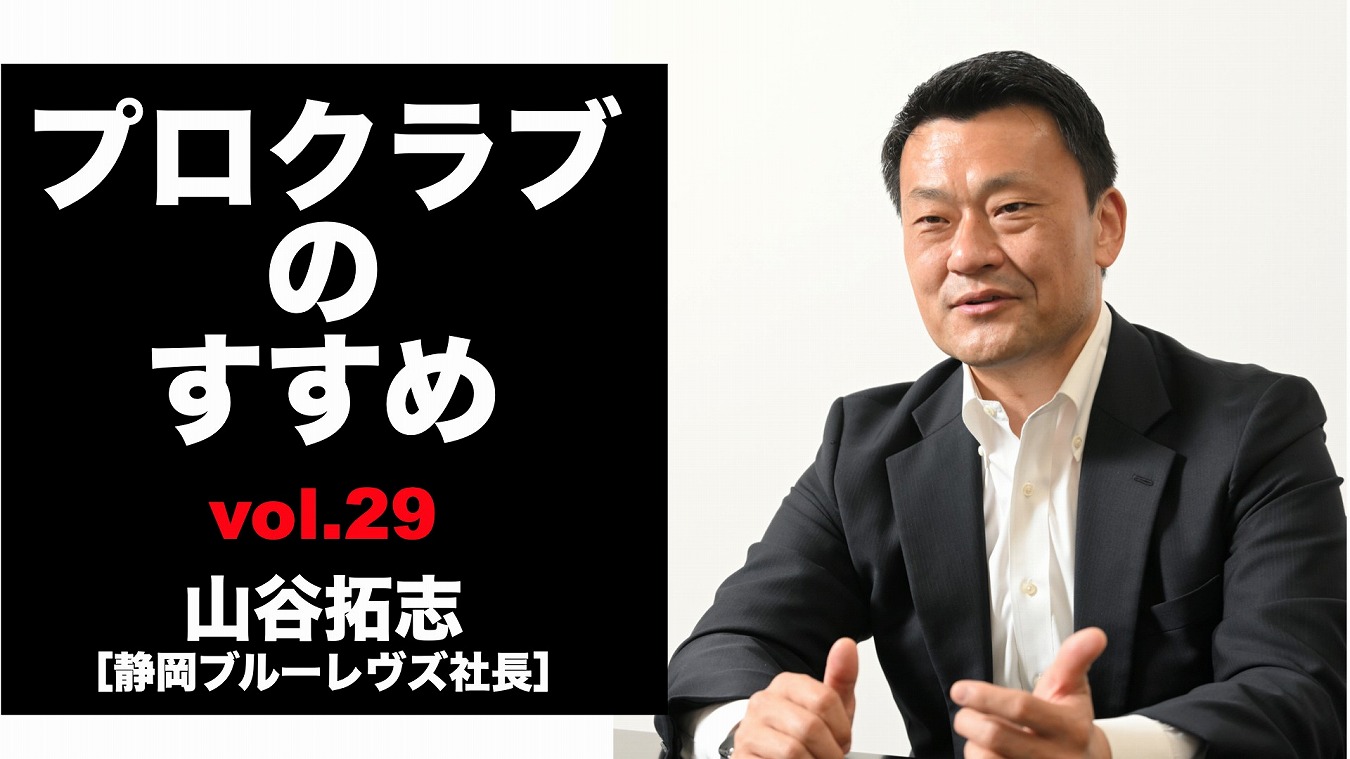

日本ラグビー界初のプロクラブとしてスタートを切った、静岡ブルーレヴズの運営面、経営面の仕掛け、ひいてはリーグワンについて、山谷拓志社長に解説してもらう連載企画。

29回目となる今回は、クラブの法人化の必要性を改めて語ってもらい、リーグの代表のあり方についても意見を述べてもらった(11月14日)。

◆過去の連載記事はこちら

――2025-26シーズンの開幕が近づいてきました。

ホスト開幕は第2節の12月21日です。翌週の28日とホストゲームが連続するので、両方のプロモーションを一緒にやっています。

チケットの売れ行きはレヴズ史上最高に良いです。ワールドカップ後の翌シーズンの開幕戦よりも現時点での伸びはよく、シーズンチケットも過去最高です。

スタッフがこれまで集めた約4万人のデータベースに対して、まめにアプローチしてきた成果が出てきているのだと思います。

来場頻度が少なかった方にもう一度来ませんか、多かったら方にはシーズンチケット買ったらお得ですよ、と効果的なアプローチができています。

もう一つは特に静岡県内ですが、例年以上に期待が高まってきていると感じます。

先日も磐田市の草地博昭市長への表敬訪問の際には、市長もいろんな人からブルーレヴズの話をされると伺いました。

――9月末から「ラグビー最高峰リーグ研究勉強会」が始まりました。BリーグやSVリーグの関係者のお話を聞くと、リーグワンとのスピード感の違いに驚かされます。

彼らは経済合理性を軸に、競技合理性とバランスを取りながら取り組みを進めています。売り上げを伸ばすために何をするべきか、を常に考えているということです。

クラブの中にマーケティングや法人営業の担当者を常勤で◯名以上置かなければいけないというライセンスの条件もあります。そうしたことが当たり前のように発想できる。

だから成長のスピードもものすごく速いんです。

それがリーグワンでは、じっくりした議論が必要だったり、何年か様子見が必要だったりと、スピード感ではやや物足りない感もあります。それに過度に競技面にフォーカスしてしまうときもある。

この連載で何度も繰り返していることですが、各クラブが独立分社化すれば意思決定は格段に速くなります。そうすれば当然、リーグの意思決定も速くなる。むしろ、クラブから催促されるような状況になるはずです。

――結局、法人化の話に戻りますね。

各クラブが意思決定を速くするには、ラグビー事業に全責任をもって即座に判断できる責任者(社長)を置く必要があるんです。

本社の意見や本社の他部署との調整をやるとどうしても時間がかかってしまうし、様子を見よう、リスクは取れない、来年でいいのでは、となってしまう。

これはラグビーに限らず、バスケットボールでも、バレーボールでも以前はそうでした。

ラグビーをビジネスとしてしっかり成長させ、価値を高めていく上では、クラブの形態を独立した法人に揃えて、決定権を持ってる代表者が集まってリーグの議論をしていけば、おのずと意思決定が速くなっていきます。

JリーグやBリーグではリーグの実行委員は代表権をもった社長しかなれないんです。

――Bリーグのクラブを経験していた身からすれば、このスピード感はじれったいのでは。

かなりじれったいです。なので、(各クラブのGM等が集まる)実行委員会ではいろんなことを発言するのですが、意見を言い過ぎだと言われてしまうこともある。

僕としては当たり前のことを当たり前にしましょうと言っているに過ぎません。言葉遣いが悪くなってしまうのは反省しますが、他のクラブも法人化していけば僕の意見は特異ではなくなるはずです。

――選手の人件費が高騰する中で、稼ぐ力がないままプロ化すると廃部に繋がるのではないか、と懸念するクラブが多い印象です。

この「プロ化」が、分社化や法人化することと、選手の契約を社員契約から業務委託契約(プロ契約)にすることと混同している方が多いと感じています。

僕がずっと訴えているのは前者です。実際、独立法人化しているブルーレヴズであっても、ヤマハ発動機の社員はスコッドの6割を占めています。共存できるやり方もあるわけです。

もう一つ懸念されるのは、分社化して法人化すると母体企業からの支援が減ってしまうのではないか、費用対効果を厳しくみられてしまうのではないか、ということです。

会社の中のチームではなくなって外に出て自分たちで稼げるのなら、(母体企業の)支援を減らしてもいいねと言われてしまうのではないかと。

確かに、法人化するのであれば縮小する口実に遣われる可能性はあります。でもそれは法人化する、しないに限らず、いつかは予算を減らされるでしょう。法人化しなくても厳しく評価されることはあるわけです。

分社化については、その意味や目的を母体企業としっかり向き合い話し合えれば、解決できる問題だと思います。

人数の多いラグビーチームを運営するためには母体企業からの一定の支援が必要であることは事実ですし、それはブルーレヴズもそうです。ヤマハ発動機ジュビロからブルーレヴズに変わっても、母体企業からの支援の額は変わっていません。

費目は福利厚生費から宣伝広告費などに変わるかもしれませんが、会社として使うお金は変わってないわけです。

母体企業からすれば支援をそのまま続けながら、プラスアルファで稼げる可能性がどんどん広がっていくことにマイナスはないですよね。

ではなぜ法人化が進まないのかは、先日のラグリパのYouTubeで話した通りです。

ラグビー部長やラグビー担当の役員が保守的になってしまい、キャリアに影響すると感じてしまったり、いろんな意見を調整するのが大変だったりと、後ろ向きな発想になってしまうことによると思います。母体企業とそうした議論をするのは労力がいりますし、パンドラの箱を開けることになりかねませんからね。

ブルーレヴズもはじめは分社化に反対する人もそれなりにいたと聞いています。だから外部のコンサルティング会社を入れて、法人化のメリット、デメリットを中立な立場で挙げてもらっていました。

――反対を受けながらも、ブルーレヴズは結果的にゴーサインが出た。

これは私がブルーレヴズに来る前の話ですが、二つの要因があると思っています。

一つは、当時のラグビー部長だった上田(弘之)さんが独立分社化すべきという考え方を持っていらしたことです。

これが今後のクラブの発展に繋がることを本当に理解して、社内の調整を進めていました。

もう一つは、当時のヤマハ発動機の社長がぜひやるべきだと賛同したことです。(Jリーグに加盟している)ジュビロ磐田を子会社として持っていた中で、法人化するメリットを分かっていたんです。

ただ、ジュビロで得られた知見、反省や課題をラグビーに生かすべきだと。

そこで挙がったのが、経営者は外部から連れてくること、はじめは株主を一社にして意思決定を速くすることなどでした。それで僕が呼ばれたわけです。

――他競技とはいえ、プロクラブを持つ経験をしていたことが大きかった。

それもあったと思いますが、必ずしもそれだけではなかったとも思います。

企業は事業の分社化を普通におこないますよね。それは、その領域のビジネスを成長させていくために子分社化することで専門性を高めたり、意思決定を早くする狙いがあります。

これとまったく同じ考えのはずなんです。ラグビーも分社化し独立させて、社内の福利厚生のためではなく、ビジネスとして成長させていく。

企業の経営者であれば、この考え方はそこまで抵抗するような話ではないはずです。

――リーグの話に戻りますが、勉強会で他リーグの関係者が指摘していたのは、代表理事や理事長のあり方についてでした。現在のリーグワンでは理事長が常駐専任ではありません。どのように決めているのでしょう。

実はJリーグ、Bリーグ、SVリーグと、リーグワンの理事長の決め方は違います。

前者の3リーグは理事を決める前にまず理事長(チェアマン)を誰にするかを選考委員が考え、各クラブが票を持つ総会で決めます。

今後リーグをどうするのか、いわゆるマニフェストをちゃんと聞いた上で決めていく。理事長が決まった後に、理事長のやりたいことを叶えるための理事の体制はどうしていくかを理事長とともに考えていく流れです。

一方でリーグワンは総会でまず先に理事を選び、その中から互選で理事長を選びます。なので各クラブは理事を選考することはできますが、理事長は直接選べない仕組みなんです。

従来のアマチュアリーグでは他の競技でもすべてそのやり方でした。

ちなみに、リーグワンは2年に1回改選します。

――他競技がプロ化して変わっていったのはなぜでしょう。

アマチュアリーグでは、理事長が強烈なリーダーシップを持っていたり、リーグの方向性をズバッと示す必要がなかったのだと思います。基本的に変化を求めませんから。

それに、アマチュアリーグでは理事長の報酬を払えないので常駐専任の方を雇えなかったこともあります。また、成功された企業の経営者などが名誉職のように兼務をすることが多かったので、責任や権限を持たせたり、リスクを背負わせるべきではないということも背景にあったと思います。

アマチュアリーグでは運営がしっかりできればそれでいいわけです。だから、理事の中でその長を決めればよかった。それに理事長を常駐専任にする必要はなく、事務局長がリーグ運営を粛々とおこなえばよかった。

ただ、そうすると理事長が何をやりたいのか、理事長に何を求めるのかは明確にならないところが出てきてしまいます。

――こうした設計から変えていかないと、法人化は進まないのではないでしょうか。

大きなリーグの制度を変えるには、やはり理事長が方向性を明確に示して、その人が責任や権限を持ち、リスクを取って専任で業務にあたらないと難しいと思います。

理事の中で選んだ理事長だと、その人がどういう考え方を持っているかによってしまうし、リーダーシップをもって進めていくことも難しくなる。理事長とクラブの意見が違ってしまう可能性も出てきてしまう。

だから他のリーグでは、リーダーをまず先に決めるわけです。

リーグワンはこの狭間にいると思います。これは僕が一人で騒いでも何も変わりません。いろんなクラブの方々がどう考えているかによって、変わっていったり、このまま変わらなかったりするのだと思います。

――最後にブルーレヴズの話を。今季から新たにレフリングアドバイザーとしてクリス・ポロック氏を招聘しました。過去にはワールドカップでも笛を吹いたレフリーで、現在はニュージーランド協会でハイパフォーマンスレフリーマネージャーを務めている方です。

昨シーズンのペナルティの多さは、リーグで2位タイ。一方で2季前は一番少ないチームでした。

一気に増えてしまったことは、チームとしてギリギリのプレーで頑張っていることの表れだとは思うのですが、しっかりレフリングと向き合って正しいプレーをすることに立ち返らないといけないだろうと。

そのために一番レフリングの知見を持っている方、経験を持っている方にアドバイスをもらうことになりました。

ポロック氏は常に帯同しているわけではありませんが、要所要所で来ていただき、ミーティングに参加してもらう予定です。

この間の延岡キャンプにも来ていただいて、実際に笛を吹いてもらいました。

ここでこうすると反則を取られる、ここまでは大丈夫ということを的確に言っていただけるようで、選手、コーチともにすごく参考になったと言っていました。

――負傷者が多かったシーズンの後はトレーナーを増やしたりと、しっかり前年の課題にアプローチしている印象です。

藤井さんはそうしたことをしっかり議論できる方です。

勝つために必要なことは必ず進言してくれます。

提案はその通りだと思うことがほとんどですし、予算の都合上難しいとしても、その代わりこれを削るのはどうか、スポンサーを取れないか、と話し合いができる。

例えば11月は神戸、クボタ、三菱と大事なプレシーズンゲームが続くのですが、アウェーゲームですけど、予算縮減のために当日入りの日帰りをお願いしました。ここで費用を削減して他のところで使うためです。

ただ、神戸戦は日帰りにしたものの、選手のコンディションを考えてやはり前泊したほうがいいのでは、となりました。であれば、次の試合は主力の選手のみ前泊にしようとか、バスで行くなら宿泊の予算が捻出できるかも、といった議論を柔軟にしています。

藤井さんの柔軟な対応に加えて、チームマネジャー中村(彰)さんの臨機応変さにもかなり助けられています。

――柔軟な議論ができることも監督(ヘッドコーチ)には求められる。

はい。でも逆に譲らないこともあってほしいんです。バスケクラブの社長だった時もいろんな監督と向き合ってきましたが、中にはゴマをするような指導者もいるんです。

ここにお金を使わなくていい、マーケティングに使うのはどうか、ファンサービスをもっとやってはどうかと。

僕はその方が怖いです。本当にチームを強くすることを考えているのかなと思ってしまいます。強くするためには譲れないこともあるはずですから。

クラブにとって一番大事なことは勝つことです。

僕自身もアスリートだったのでそれを理解していますし、勝つために必要な予算をどう獲得するか、やりくりするかは一番高いプライオリティだと思っています。

PROFILE

やまや・たかし。1970年6月24日生まれ。東京都出身。日本選手権(ラグビー)で慶大がトヨタ自動車を破る試合を見て慶應高に進学も、アメフトを始める。慶大経済学部卒業後、リクルート入社(シーガルズ入部)。’07年にリンクスポーツエンターテイメント(宇都宮ブレックス運営会社)の代表取締役に就任。’13年にJBL専務理事を務め、’14年には経営難だった茨城ロボッツ・スポーツエンターテイメント(茨城ロボッツ運営会社)の代表取締役社長に就任。再建を託され、’21年にB1リーグ昇格を達成。同年7月、静岡ブルーレヴズ株式会社代表取締役社長に就任